As crises ambientais, hídrica e econômica que já

passamos e estamos passando, demonstram a necessidade urgente deste novo modelo

de desenvolvimento

Por que estamos perdendo a superfície de água no

Brasil?

Não se pode colocar culpa na ausência de chuva pela

perda de superfície de água no Brasil, o desmatamento na Amazônia e nos outros

biomas tem efeitos claros sobre esta situação, escreve Angelo José Rodrigues

Lima, doutor em Geografia em Análise Ambiental e Dinâmica Territorial pela Unicamp,

em artigo publicado por A Terra é Redonda, 03/09/2021.

Seca em reservatório Sabesp.

“Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu, é o fim

da aventura humana na Terra” - Banda Rádio Táxi, Eva.

Estamos em agosto de 2021 e o país está repleto de notícias

sobre crise hídrica, crise energética, aumento da fome e miséria, 15 milhões de

trabalhadores (as) desempregados (as), aumento do desmatamento em todos os

biomas brasileiros (Amazônica, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e

Pampa) e aumento das queimadas nos Biomas Amazônico e Pantanal.

Mas o que estão questões tem em comum?

Basicamente são comuns por dois motivos: grande

parte desta situação tem relação com o atual modelo de desenvolvimento e a

forma ainda inadequada de realizar a gestão ambiental e das águas; com pouco

investimento na governança (=estrutura administrativa) dos estados e

municípios, ausência ou pouco planejamento, pouco fortalecimento da

participação social e sem a integração com outras políticas públicas, já que

ações oriundas de outras áreas (planejamento, obras etc.) podem impactar sobre

o ambiente e as águas conforme já acontece.

O que está acontecendo com a Terra e com o Brasil?

Conforme Relatório de 2019 do Institute for Public

Policy Research (IPPR), de Londres, “os impactos humanos negativos no meio

ambiente vão além das mudanças climáticas para abranger a maioria dos outros

sistemas naturais, conduzindo um processo complexo e dinâmico de

desestabilização ambiental que atingiu níveis críticos. Esta desestabilização está

ocorrendo em velocidades sem precedentes na história humana e em consequência

disso entramos na idade do colapso ambiental”.

Este relatório demonstra que “os sistemas naturais

globais estão sofrendo desestabilização em uma escala sem precedentes, como por

exemplo; os 20 anos mais quentes desde o início dos registros, em 1850, foram

nos últimos 22 anos, sendo os últimos quatro anos os mais quentes já

registrados; a população de vertebrados caiu em média 60% desde a década de

1970 e mais de 75% da terra da Terra está substancialmente degradada”.

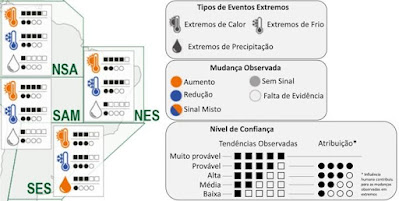

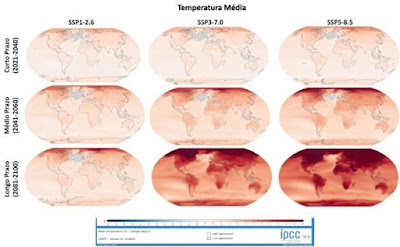

E o relatório do IPCC de agosto deste ano, comprova

esta situação, onde são apresentados os seguintes dados:

• É inequívoco que a influência humana aqueceu a

atmosfera, os oceanos e a superfície terrestre. Mudanças rápidas e disseminadas

ocorreram. Do aquecimento de 1,09°C observado atualmente (2011-2020) em

comparação com o período pré-industrial (1850- 1900), 1,07°C provavelmente

deriva de ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento.

Cada uma das quatro últimas décadas foi mais quente que todas as anteriores

desde 1850. Entre 2011-2020, o aquecimento da temperatura sobre os continentes

é de 1,59°C em média, contra 0,88°C sobre o oceano.

• A influência humana provavelmente contribuiu para

o aumento da umidade na atmosfera. A precipitação provavelmente aumentou desde

os anos 1950, e mais aceleradamente a partir dos anos 1980.

• As concentrações de CO2 (gás

carbônico), CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso), os três

principais gases de efeito estufa em mistura na atmosfera, são as maiores em

800 mil anos, e as concentrações atuais de CO2 não são vistas desde

2 milhões de anos atrás pelo menos.

• A temperatura global subiu mais rápido desde 1970

do que em qualquer outro período de 50 anos nos últimos dois milênios. As

temperaturas desde 2011 excedem as do último período quente longo, 6.500 anos

atrás, e se igualam às do período quente anterior, 125 mil anos atrás, quando o

manto de gelo da Groenlândia desapareceu quase totalmente.

Segundo o relatório do MapBiomas Água lançado neste

mês de agosto:

► O Brasil está perdendo superfície coberta com água

desde os anos 90. A perda foi de 15,7%, caindo de quase 20 milhões de hectares

para 16,6 milhões de hectares em 2020.

►A perda de 3,1 milhões de hectares em 30 anos

equivale a uma vez e meia a superfície de água de toda região nordeste em 2020.

Todos os Biomas tiveram redução da superfície de água.

► O Brasil está dividido em 12 regiões

hidrográficas, destas, 9 regiões hidrográficas perderam superfície de água

entre 1990 e 2020, sendo que boa parte destas regiões hidrográficas são

exatamente onde estão o maior contingente populacional do país e é importante

dizer que mesmo a Região Hidrográfica Amazônica diminuiu cerca de 12% de sua

massa de água.

► 54 das 76 sub-bacias hidrográficas perderam

superfície de água nas últimas 3 décadas e 23 Estados tiveram redução de

superfície de água entre 1990 e 2020. Nos estados do Mato Grosso e Roraima a

redução alcançou 50% e o Mato Grosso do Sul foi o Estado com a maior perda

absoluta (e relativa) de superfície de água em uma série histórica de 36 anos,

passando de 1.371.069 de hectares de superfície de água em 1985, para 589.378

hectares em 2020.

Mas porque estamos perdendo a superfície de água no

Brasil?

Um dos aspectos que explicam a perda de superfície

de água são o manejo e uso do solo inadequado na área urbana e rural, o modelo

atual de produção agrícola, a forma e a concentração de ocupação na área urbana

e o desmatamento.

Não se pode colocar culpa na ausência de chuva pela

perda de superfície de água no Brasil, o desmatamento na Amazônia e nos outros

biomas tem efeitos claros sobre esta situação.

Em relação ao desmatamento, os mapas e dados

atualizados do MapBiomas mostram que o Brasil perdeu 87,2 milhões de hectares

de áreas de vegetação nativa entre 1985 e 2019. Isso equivale a 10,25% do

território nacional.

Os desmatamentos aumentaram a partir de 2018 em

todos os biomas: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e no

Pampa.

O mapa Biomas lançou um recente relatório

demonstrando que perdemos 24 árvores por segundo em 2020.

É bom lembrar que a Floresta Amazônica é responsável

pelas chuvas que chegam na região Centro Oeste, Sudeste e Sul, por meio dos

rios voadores.

Análises da equipe do Centro de Sensoriamento Remoto

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostram que a quantidade anual

de chuva caiu à metade ao longo dos últimos 20 anos em regiões de Rondônia,

norte de Mato Grosso e sul do Pará, onde a agropecuária ocupou até 60% de áreas

antes florestadas, com prejuízo anual estimado em R$ 5,7 bilhões.

Sobre a forma de ocupação na área urbana, é bom

lembrar que a forma é padrão no Brasil, cidades como Belo Horizonte e São

Paulo, outras poderiam ser citadas, tiveram seus rios urbanos canalizados em

cerca de 80% e praticamente 90% da área urbana destas cidades estão asfaltadas.

Com isso, a água da chuva nos centros urbanos não infiltra, causando enchentes

com frequência.

O aumento do desmatamento em todos os biomas do

Brasil provoca a diminuição das chuvas e ao mesmo tempo, mesmo quando chove,

por conta da ausência da cobertura vegetal, a água da chuva não infiltra no

solo. Isso impede a regularidade na quantidade de água durante o período seco.

O que significa perder superfície de água? Significa

que estamos perdendo a quantidade de água armazenada nos rios que são capazes

de garantir os usos múltiplos das águas, em especial do abastecimento humano.

Portanto, estamos colocando em risco: o

abastecimento de água para a população, os negócios e o desenvolvimento.

O Brasil ainda apresenta dados negativos em relação

ao direito humano do acesso a água limpa e segura e ao saneamento:

► Segundo dados oficiais, temos 35 (trinta e cinco)

milhões de brasileiros (as) sem acesso a água limpa e segura e 95 (noventa e

cinco) milhões de brasileiros (as) sem acesso ao saneamento e é sempre

importante lembrar que boa parte dos leitos hospitalares no Brasil, estão

ocupados por pessoas com doenças que tem origem na má qualidade da água e da

ausência de saneamento.

► Estudos recentes comprovam que moradores de locais

sem saneamento básico ganham salários menores do que a população com acesso a

água, coleta e tratamento de esgoto, por isso, também estão mais vulneráveis a

doenças comuns em áreas em que essa infraestrutura inexiste ou é precária – e o

efeito disso é uma elevação nas despesas com saúde pública, que na realidade

são despesas com doenças, não de fato com saúde.

► Em 2017, em todo o Brasil, 872 cidades tiveram

reconhecimento federal de situação de emergência causada por um longo período

de estiagem. A região mais afetada foi a do Nordeste e o estado da Paraíba, que

concentrou o maior número de municípios, com 198 que comunicaram o problema à

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

E a questão da desigualdade social?

A desigualdade social tem tanto relação com o modelo

de desenvolvimento atual, quanto com os impactos sobre o ambiente, sendo que

neste caso são os mais ricos que causam maior impacto sobre o ambiente.

Riqueza da humanidade adulta (cerca de 4,7 bilhões

de pessoas) é de US$ 240,8 trilhões (2013). Mais de ⅔

(68,7%) dos indivíduos adultos situados na base da pirâmide da riqueza, possuem

3% (US$ 7,3 trilhões) da riqueza global, com ativos máximo de US$ 10 mil.

No topo da pirâmide, apenas 0,7% de adultos, possui

41% da riqueza mundial (98,7% trilhões de dólares). Somados os dois estratos

superiores da pirâmide – 393 milhões de indivíduos ou 8,4% da população adulta

– detêm 83,3% da riqueza mundial.

Para satisfazer a avidez de 393 milhões de

indivíduos – os 8,4% da população mundial adulta detentora de 83,3% da riqueza

mundial, move-se a economia do planeta, máquina produtora de crises ambientais,

a começar pelas mudanças climáticas: “os 500 milhões de pessoas mais ricas do

mundo produzem metade das emissões de CO2, enquanto os 3 bilhões

mais pobres emitem apenas 7%”.

Portanto, precisamos vencer a desigualdade social de

maneira que não isto não signifique produzir mais emissões e neste caso

demonstra ainda mais fortemente a necessidade de um novo modelo de

desenvolvimento, que combine o fim da desigualdade social com o fim das

emissões de CO2.

Mas temos saída diante destes fatos e dados

apresentados? Qual é a saída? Ou como dizia a banda Rádio Táxi nos anos 80, com

a música “Eva”: Será que temos de abandonar a aventura humana na Terra?

A primeira resposta é que não devemos abandonar a

aventura humana na Terra. Existem muitos movimentos acontecendo demonstrando

que somos capazes e existem oportunidades para que possamos encontrar saídas

para as crises.

Uma delas e talvez a principal seja a urgente

necessidade da discussão e construção de um novo modelo de desenvolvimento,

pois um país profundamente desigual e que não cuida de suas águas e do ambiente

não será sustentável.

Por isso, este novo modelo precisa integrar o

social, o ambiental e a economia, deixando claro que nós seres humanos fazemos

parte da natureza e não que estamos à parte da natureza.

As crises ambientais, hídrica e econômica que já

passamos e estamos passando, demonstram a necessidade urgente deste novo modelo

de desenvolvimento, onde as questões ambientais e sociais sejam o carro chefe

do desenvolvimento e dizendo que de forma a economia deve funcionar.

O desenvolvimento para ser pleno tem que ser baseado

na integração do social com o ambiental. Os setores que são a favor de um novo

modelo de desenvolvimento precisam incorporar a questão ambiental na discussão

sobre desenvolvimento, afinal, são os mais vulneráveis economicamente que mais

sofrem com ausência de água e de saneamento.

Porém, enquanto discutimos e construímos um novo

modelo de desenvolvimento, é urgente e necessário que no curto prazo, a

população cobre e fortaleça a gestão ambiental e das águas sob pena de termos

cada vez mais conflitos pelo uso da água e aumentarmos os riscos para garantir

segurança hídrica.

Por isso é preciso cobrar dos governos federais,

estaduais e municipais, a ampliação e manutenção da governança ambiental e

cobrar do Congresso para que ele mantenha a legislação ambiental brasileira e

não a modifique baseada somente com o viés econômico e ganancioso.

É fundamental ouvir a ciência para a tomada de

decisão sobre qualquer mudança na legislação e para a tomada de decisão na

elaboração de políticas públicas.

Por último, é importante afirmar de que é possível

tanto resolver os desafios sociais e ambientais, mas se enxergamos ambas as

lutas como apenas uma. (ecodebate)