As diversas

projeções de aumento das temperaturas médias superficiais terrestres e

marítimas combinadas até 2100 (em relação ao período pré-industrial) confluem,

com pequenas discrepâncias, para quatro cenários.

(1) Cenário

de base, segundo o IPCC AR5 Working Group III (2014). Mantido o nível atual das

emissões de CO2-eq (53,4 bilhões de toneladas

ou Gt em 2016), atingiremos em 2100 um aquecimento médio global superficial

entre 4,1ºC e 4,8ºC. Um cenário de aquecimento médio de 4ºC leva o planeta à

maior temperatura em trinta milhões de anos, aumentos de 6ºC ou mais nas médias

mensais no verão em algumas regiões do planeta, ondas de calor extremo em quase

todos os verões em muitas regiões, secas em 40% da superfície habitada da Terra

e extinção de metade das espécies conhecidas. Trata-se de um aquecimento

considerado “além da adaptação”, com indubitáveis ameaças existenciais à

espécie humana.

(2) Cenário

resultante das políticas atuais de redução dessas emissões, ainda muito aquém

do que foi prometido pelos signatários do Acordo de Paris. Este cenário conduz

a um aquecimento médio global de 3,4ºC (3,1ºC a 3,7ºC).

(3) Cenário

resultante do cumprimento das promessas nacionais de redução das emissões

(NDCs) firmadas em Paris. Se cumpridas nos termos atuais, essas promessas

implicam um aquecimento médio global de 2,6ºC a 3,2ºC.

Os cenários

2 e 3 situam o aquecimento médio superficial do planeta entre 2,6ºC e 3,7ºC

acima do período pré-industrial. Um aquecimento maior que 3°C é em geral

definido como “catastrófico”. Segundo o que se depreende da paleoclimatologia

do Plioceno (5 a 2 milhões de anos AP) e em conformidade com os modelos

climáticos, um aquecimento global médio em torno de 3°C implica uma elevação

média de 25 a 35 metros do nível do mar e, possivelmente, um estado de

permanente El Niño. Implica ainda o desaparecimento das florestas tropicais e a

conversão em savana do que resta da floresta amazônica, pela ação conjugada de

secas e incêndios, com liberação suplementar de CO2 na

atmosfera. Além disso, +3ºC circa nos

leva, provavelmente, segundo as palavras de James Hansen em 2007, ao

“precipício de um grande ponto crítico”, além do qual há alta probabilidade de

uma transição para temperaturas médias ainda mais elevadas, por força de

mecanismos de retroalimentação independentes da ação humana.

(4)

Finalmente, o cenário consistente com aumentos inferiores a 2°C supõe não

apenas sucessivos aumentos das ambições do Acordo de Paris, mas também emissões

negativas graças a alguma forma (ainda não testada em escala e com efeitos

colaterais imponderáveis) de engenharia de sequestro de carbono da atmosfera.

A figura 1

sintetiza esses quatro cenários de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e

de seus respectivos impactos na evolução do aquecimento médio global até 2100.

Figura 1 –

Histórico e projeções de aquecimento médio global superficial até 2100

Deixo de

fora o primeiro cenário, diante do qual nada restaria a fazer. Excluo também o

segundo, na esperança de que as próximas COPs, e sobretudo a pressão popular,

conseguirão obter avanços, por insuficientes que sejam, no cumprimento das

promessas feitas em Paris. Trataremos aqui apenas do terceiro e do quarto

cenários.

Comecemos

por indagar se o terceiro cenário – um aquecimento médio planetário entre 2,6ºC e 3,2ºC – pode ser ainda considerado como realista. Uma resposta positiva

pressupõe duas condições, ambas não satisfeitas:

(1) a colaboração ativa dos EUA, o segundo maior poluidor do planeta (14,4% das emissões mundiais em 2016), no Acordo de Paris;

(2) o cumprimento das reduções prometidas pelas demais 9 Partes mais poluidoras, responsáveis por quase 75% das emissões mundiais: China (27%), União Europeia (9,7%), Índia (6,6%), Rússia (5%), Japão (3,1%), Brasil (2,3%), Indonésia (1,7%), Canadá (1,7%) e México (1,7%).

(1) a colaboração ativa dos EUA, o segundo maior poluidor do planeta (14,4% das emissões mundiais em 2016), no Acordo de Paris;

(2) o cumprimento das reduções prometidas pelas demais 9 Partes mais poluidoras, responsáveis por quase 75% das emissões mundiais: China (27%), União Europeia (9,7%), Índia (6,6%), Rússia (5%), Japão (3,1%), Brasil (2,3%), Indonésia (1,7%), Canadá (1,7%) e México (1,7%).

Se os EUA

não retornarem ao Acordo de Paris em 2020 e se a Rússia e demais grandes países

petroleiros, como o Iraque, o Irã e o Kuwait, não o ratificarem, manter o

aquecimento médio global abaixo de 3°C tornar-se-á, com toda a probabilidade,

uma meta inatingível nos prazos draconianos impostos pelas dinâmicas em

aceleração do aquecimento global. Mesmo assim, não é ainda o caso de avançar

uma resposta definitivamente negativa para essa questão. Tudo ainda depende do volume de

gases de efeito estufa lançados na atmosfera nos próximos anos. Em outras

palavras, a resposta a essa questão depende do comportamento futuro, sempre

imprevisível, das sociedades.

Passemos

ao quarto cenário, que implica um aquecimento médio global inferior a 2ºC. Se é

ainda impossível avançar uma resposta segura sobre a plausibilidade do terceiro

cenário (+3ºC), é possível já excluir um aquecimento médio global inferior a

2ºC. Em primeiro lugar porque já estamos condenados a esse nível de

aquecimento. Mesmo que não emitíssemos mais nenhum grama de gases de efeito

estufa a partir de hoje, as emissões passadas já desencadearam um aquecimento

inercial futuro, capaz por si só de nos conduzir ao limiar dos 2°C acima do

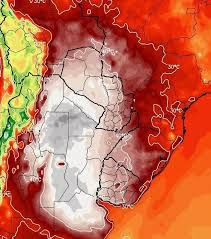

período pré-industrial. Além disso, a figura abaixo, já por mim reportada num

artigo do Jornal da Unicamp de 25 de setembro

passado, mostra quão radical deve ser doravante a redução das emissões

antropogênicas de GEE para se manter um aquecimento médio global inferior a 2°C

até 2100.

Figura 2 –

Datas iniciais e finais de redução a zero das emissões atmosféricas de CO2.

Um

aquecimento abaixo de 2ºC suporia, dependendo da probabilidade escolhida,

emissões futuras limitadas a uma faixa entre 150 e 1.050 GtCO2. Os autores desse gráfico trabalham com a

média aritmética desses dois valores (600 GtCO2). Como se vê,

atingido esse teto, as emissões sucessivas deveriam estar e permanecer zeradas.

Assim, se tivéssemos iniciado a curva de redução em 2016, teríamos até 2045

para zerá-las definitivamente. Se iniciarmos o lado declinante dessa curva em

2020, nosso prazo se encurta para 2040. E se iniciarmos a queda em 2025, a data

limite torna-se 2035.

Uma

impossibilidade sociofísica

Segundo um

trabalho recente, manter o aquecimento planetário abaixo de 2ºC não seria ainda

uma “impossibilidade geofísica”. Se essa tese estiver correta, ela significa

que, na dinâmica do aquecimento global, os mecanismos de retroalimentação

positiva não se tornaram ainda decisivos, o que significa que a ação

mitigatória humana é ainda mestra do jogo. Essa é a boa notícia.

A má

notícia é que, dado o poder atual das corporações de impor à humanidade seus

paradigmas, visão do mundo e planos de negócios, um aquecimento médio global

inferior a 2º C é uma impossibilidade sociofísica. Uma conversão à sustentabilidade na

escala e rapidez necessária requereria a desmontagem imediata dos paradigmas

fundamentais de energia, mobilidade e alimentação sobre os quais se assenta

nossa civilização termo fóssil. Concretamente, isso suporia: cessar toda

exploração de combustíveis fósseis, descontinuar a produção de veículos não

elétricos, devolver aos rios seu fluxo natural, atingir o desmatamento zero,

restaurar em grande escala as florestas com espécies nativas, descontinuar a

produção de plástico, inclusive como parte de uma estratégia de proteção das

espécies marítimas, diminuir de modo radical o carnivorismo (mantido apenas nas

comunidades tradicionais que dependem do gado para a subsistência),

descontinuar o uso de agrotóxicos e de fertilizantes químicos, protegendo da

crescente intoxicação química dos organismos os solos, a água e a biosfera em

geral, diminuir ao máximo o comércio global, em particular diminuir a distância

entre a produção e o consumo de produtos agrícolas. E tudo isso no

intervalo máximo de duas

décadas.

Esse

conjunto de medidas, malgrado parecerem inexequíveis e absurdas à ideologia

suicida que governa o mundo, trariam benefícios duradouros para a humanidade e

para a biosfera em geral. E embora impliquem diminuir drasticamente os padrões

atuais de consumo das classes com maior acesso ao mercado global, evitariam ou

amenizariam males incomparavelmente maiores, inclusive para essas classes.

Mas

na ausência de forças sociais e políticas capazes de criar consenso sobre a

necessidade imperiosa e impreterível de uma tal ruptura civilizacional, as

tendências observadas apontam para outra direção num futuro previsível. Segundo

estimativas do The Global Carbon Project (GCP),

em 2017 as emissões atmosféricas exclusivamente de CO2 (sem contabilizar os demais GEE) devem ainda

aumentar em 2% (+0,8% a +3%) em relação a 2016. A figura 3 mostra que esse

aumento se integra perfeitamente na linha ascendente quase ininterrupta das

emissões de CO2 a partir da queima de

combustíveis fósseis desde 1959.

Figura 3 –

Emissões globais de CO2 a partir apenas da queima de combustíveis

fósseis (1959-2017), segundo dados do Global Carbon Budget.

Outro

parâmetro que permite avaliar quão distantes estamos das metas climáticas é o

aumento requerido do fornecimento de energia elétrica por fontes renováveis.

Para atingi-las, os países ricos deveriam doravante acrescentar 300

kWh/ano per capita todos

os anos em energias renováveis. A Suécia e Dinamarca estão acrescentando pouco

mais de 50%, os demais países ricos, apenas entre 40% (Portugal, Espanha e

Alemanha) e 20% (Reino Unido, EUA, França e Japão) desse montante, como mostra

a figura 4.

Figura 4 – Aumento médio anual da geração de energia elétrica (kWh/ano per capita) por fontes renováveis

A contribuição do Brasil para a aceleração da trajetória de colapso

O presente ano será, provavelmente, o ano sem o efeito El Niño mais quente dos registros históricos e está entre os três mais quentes no que se refere às temperaturas oceânicas superficiais. A Organização Meteorológica Mundial informa também que em 2017 partes da Europa meridional, incluindo a Itália, a África do Norte e porções ao leste e ao sul deste continente, bem como a parte asiática da Rússia atingiram as temperaturas mais elevadas até hoje registradas. Além disso, o gelo do Oceano Ártico atingiu o recorde histórico de encolhimento nos primeiros quatro meses do presente ano.

É claro, o fato mais espetacular de 2017 no âmbito socioambiental ocorreu em 1º de junho, quando os EUA declararam sua intenção de se retirar do Acordo de Paris, inviabilizando a plena implementação de suas metas. Os demais grandes poluidores não parecem capazes de compensar a defecção dos EUA. A China, por exemplo, aumentou suas emissões de CO2em 3,5% em 2017 em relação a 2016. A Alemanha, anfitriã da COP23 e maior emissora da Europa, continua a abrir novas minas de carvão e já é praticamente certo que não atingirá suas metas de 2020 de redução de suas emissões de GEE, o que a distanciará ainda mais de suas metas de 2030 e de 2050. Emitiu 902 Mt de CO2 em 2015, 906 Mt em 2016 (+0,4%) e em 2017 suas emissões devem crescer mais de 1% em relação a 2016.

Nesse contexto, o Brasil faz figura de campeão do retrocesso. Dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima, mostram que em 2016 as emissões do país aumentaram 8,9%, atingindo 2,278 GtCO2-eq contra 2,091 GtCO2-eq em 2015, conforme mostra a figura 5.

Figura 5 –

Emissões totais de GEE do Brasil entre 1990 e 2016

Como afirma

o SEEG, “em 2015 e 2016, a elevação acumulada das emissões foi de 12,3%, contra

um tombo acumulado de 7,4 % no PIB, que recuou 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. O

Brasil se torna, assim, a única grande economia do mundo a aumentar a poluição

sem gerar riqueza para sua sociedade”. O desmatamento e a pecuária, dois

processos indissociáveis do agronegócio, forneceram 74% dessas emissões em

2016. Tendo lançado na atmosfera mais de 2 GtCO2-eq, o Brasil

ocupa, como visto acima, o sétimo lugar entre os países mais emissores de GEE

no mundo. “Se fosse um país”, continua o comunicado do SEEG, “o agronegócio

brasileiro seria o oitavo maior poluidor do planeta, com emissões brutas de 1,6

bilhão de toneladas (acima do Japão, com 1,3 bilhão). Entre 1990 e 2016, o

setor de uso da terra no Brasil emitiu mais de 50 bilhões de toneladas de CO2e, o equivalente a um ano de emissões mundiais”.

Por fim,

para jogar mais petróleo na fornalha do aquecimento global, o governo de Michel

Temer, pelo decreto 9.128/2017 (18 de agosto de 2017), prorrogou até 2040 o

Repetro, o regime de isenções fiscais para a importação de equipamentos

destinados à indústria do petróleo, criado em 1999 (e com prazo para acabar em

2019). Com a renovação, também os insumos para essa indústria fabricados no

Brasil ficarão doravante isentos de tributos. Além disso, através da MP

795/2017, aprovada em comissão mista especial em outubro passado, o governo

propôs a isenção de imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido (CSLL) para as empresas internacionais envolvidas nas atividades de

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.

Os quase

800 mil km2 da floresta amazônica brasileira completamente

eliminados desde 1970, sobretudo pelo agronegócio, os 100 mil km2 de pastos degradados que se substituíram a

essa floresta (INPE) e todo o mal causado ao sistema climático do planeta não

trouxeram nenhum benefício à sociedade brasileira do ponto de vista do Índice

de Desenvolvimento Humano (IDH). E nem mesmo um aumento do PIB. Segundo um estudo

coordenado por Paulo Barreto, do IMAZON, apresentado na COP23 em Bonn, “o

aumento da área desmatada na Amazônia acrescentou, em média, apenas 0,013% por

ano ao PIB brasileiro na última década”.

A

catástrofe climática e a descrença na ciência

Seria fácil

acrescentar muitos outros dados convergentes, no Brasil e no mundo, a

demonstrar que o Acordo de Paris e as políticas atuais e previstas de redução

das emissões dos GEE estão conduzindo o planeta a um aquecimento médio global

superior a 2ºC acima do período pré-industrial, limite considerado muito

perigoso e que será provavelmente ultrapassado já na primeira metade deste

século.

Mas a essa

altura surge, inevitável, a pergunta: por que, malgrado a avalanche de dados,

observações, projeções e advertências de parte da comunidade científica nos

últimos decênios, continuamos a nos enganar? Por que, quando atravessamos uma

ponte ou quando tomamos um avião, confiamos no saber da ciência sobre as leis

fundamentais da física, mas secretamente duvidamos dele ou, em todo o caso,

agimos como se dele duvidássemos, quando esse saber mede e projeta, com

probabilidades além da dúvida razoável, a catástrofe ambiental? Por que,

malgrado as evidências em contrário, só temos ouvidos para a berceuse de que estamos na

trilha de um aquecimento médio superficial não superior a 2ºC em relação ao

período pré-industrial?

Essa

questão não admite respostas simples. Elas pertencem, obviamente, ao âmbito da

política e da capacidade das corporações de controlá-la, em detrimento dos

interesses vitais da sociedade. Mas seria imprudente não procurar respostas

também no âmbito da ideologia e da denegação psicológica. Uma dessas respostas

pode-se encontrar no fato de que é extremamente difícil (e tanto mais,

paradoxalmente, para os que têm ou poderiam ter acesso à informação abalizada)

admitir a evidência de que toda civilização que reduz a natureza a um insumo,

toda civilização incapaz de se entender e se sentir como parte da natureza,

incapaz de respeitá-la e admirá-la como um valor intrínseco, está fadada à

insustentabilidade. Tal é o caso do capitalismo e das sociedades igualmente

expansivas que passaram, no século XX, pela experiência do “socialismo real”.

Quaisquer

que sejam as respostas a serem avançadas a essa questão, uma certeza persiste:

um plano de ação consequente sobre como agir em relação às mudanças climáticas

deve partir de duas premissas: levar (de fato) a sério o saber científico

acerca de nossa trajetória de catástrofe ambiental; abandonar a ilusão de que

as elites do poder político e financeiro renunciarão a seus interesses

econômicos imediatos em prol do interesse geral. Pois essa ilusão age como um

poderoso narcótico. Ela diminui o nível de adrenalina imprescindível em

situações de ameaça existencial iminente, tal como a que agora nos confronta.

(ecodebate)

Nenhum comentário:

Postar um comentário